Cultureducazione.it

Economia

I biglietti e gli abbonamenti trasporti pubblici stanno vivendo un periodo di aumenti. Ecco qual è la prima città interessata …

Arriva un nuovo bonus, informatevi su come prenderlo

Arriva un nuovo bonus per tutti gli italiani che si presenterà direttamente in busta paga. Si tratta di quello che …

Sale ancora il prezzo della benzina, italiani preoccupati

Il prezzo della benzina sale ancora e il popolo italiano è in uno stato di grande preoccupazione, ma cosa è …

Spettacolo

Evviva! anticipazioni: ospiti e temi, tutti i dettagli del nuovo show di Gianni Morandi

Royal Family, Meghan Markle ha copiato (ancora) Diana: il dettaglio che fa discutere

Endless Love, anticipazioni dalla Turchia: personaggio esce di scena, è finita

Cultura

“Il dolore non va temuto…”: la frase di Epicuro è un importante insegnamento su come affrontare le avversità

Epicuro è uno dei più grandi pensatori della storia, una sua famosa citazione rappresenta un …

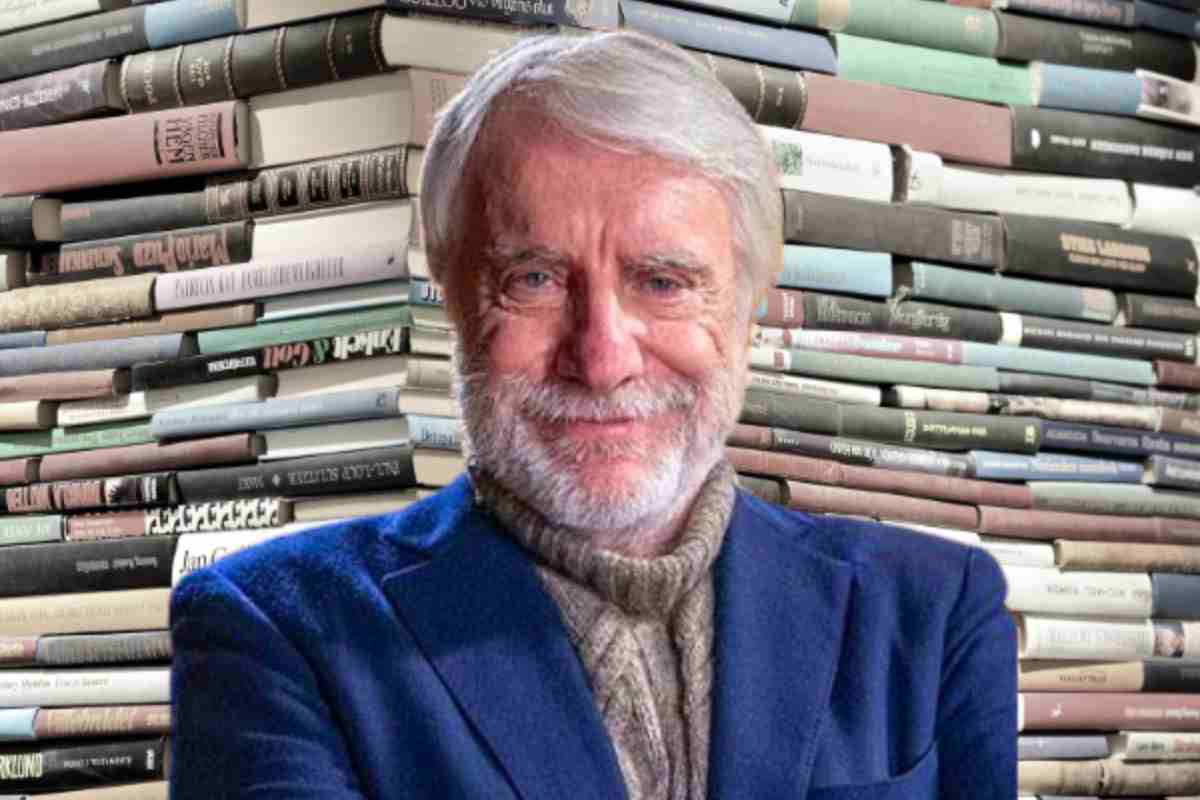

“Ma come si fa a lavorare senza…”: l’interrogativo di Crepet sulle condizioni lavorative che vivono i giovani

Cosa pretende la nostra società dai giovani? Paolo Crepet spiega perché il mondo del lavoro …

Attualità

Cosa dire a tuo figlio se ti accorgi che è vittima di qualche bullo: insegnamenti preziosi

Può accadere più volte, ma è bene farsi trovare pronti. Ecco che cosa dire a …

Quali sono le lauree più richieste nei concorsi pubblici: la lista aggiornata

I concorsi pubblici sono importanti opportunità per chi è alla ricerca di lavoro: ecco quali …